René Herar - Reduktion auf das Wesentliche

René Herar unterrichtet seit vielen Jahren an der Zeichenfabrik und der Kunst-VHS im Alsergrund. Das Gespräch führte Anne.

Anne: Technik scheint sehr wichtig für Dich zu sein – Du gibst viele Kurse in diese Richtung und das sieht man auch in Deinen Arbeiten. Insbesondere bei der Serie „Blurred Landscapes" gibt es diese weichen Übergänge, wie bei der Fettlinse eines Fotografen. Welche Technik wendest Du an, um diesen Effekt zu erzielen – und geht das auch mit Acrylfarben?

René Herar: Nein, das kann man mit Acryl nicht erzielen, man könnte höchstens einen Retarder verwenden, der die Trocknung verzögert. Aber da es große Flächen sind, die weiche Übergänge haben, kann man das nur in der Ölmalerei erreichen. Es ist eine Technik, die in mehreren Schichten aufgetragen wird und wo langsam der verschwommene Eindruck der Arbeiten entsteht.

Dazu gibt es einen schönen Text über die Dämmerung, da spricht sehr viel Poesie daraus. Mir kommt vor, dass Poesie einen wichtigen Platz in Deinem Leben einnimmt. Verbringst Du viel Zeit mit Schreiben?

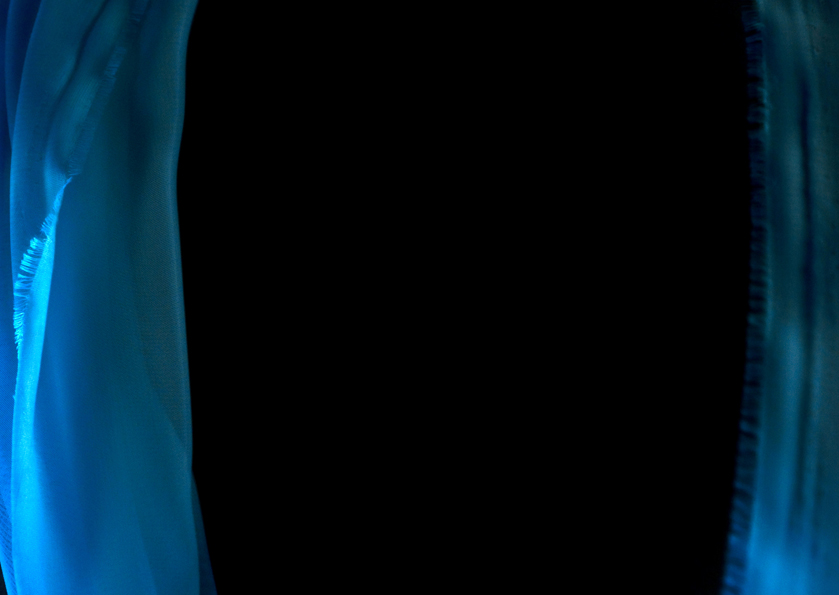

Es gibt Phasen, wo ich mehr künstlerische Texte schreibe, aber momentan fast gar nicht. Ich tendiere eher zur Lyrik, da gibt es zum Glück mehr Platz für Fantasie. Ich habe in den „Blurred Landscapes" versucht, Aspekte des Minimalismus auszuloten und die Ideen, die ich vorher hatte, mit neuen gegenständlichen Elementen aufzuladen. Die Frage nach dem Diplom war: Was ist ein Bild, was bedeutet das? Und da bin ich zu ontologischen Fragen gekommen: Wie kann ich die Wahrnehmung von der Welt auf einen Punkt verdichten? Das Bild im Raum und was passiert mit dem Betrachter, der dieses Bild dann anschaut?

Es hat sich dann im Lauf der Zeit das Thema „Kontemplation" sehr in den Vordergrund geschoben – dem Betrachter zwar auch Romantik, aber ebenso einen Moment der Stille zu schenken. Einerseits soll das Bild anziehend wirken, der Betrachter muss da hinschauen, andererseits gibt es durch die Verschwommenheit einen Frust: Es oszilliert zwischen Anziehung und Abstoßung.

Dazu kann ich eine kleine Anekdote erzählen: Ich wurde zu einer Ausstellung im Haus Wittgenstein eingeladen und ein privater Sammler wollte eines meiner Bilder mit seiner Digitalkamera fotografieren. Die Kamera hat das nicht geschafft, der Autofokus konnte nicht scharfstellen, und er hat dann aus lauter Wut die Kamera auf den Boden geworfen und sie ruiniert. Aber es war nicht die Schuld der Kamera – es war das Bild, das diese Irritation ausgelöst hat.

Auf mich wirken diese Bilder wie Momente aus der eigenen Kindheit, wie Erinnerungen – man denkt, man kennt die Motive. Du hast wirklich die Essenz dieser Landschaften destilliert. Wie schaffst Du das, dass so wenig auf Deinen Bildern ist?

Vor den Landschaftsbildern habe ich zwölf Jahre lang minimalistische Bilder gemalt und mich dabei mit der Reduktion, mit dem Weglassen auseinandergesetzt. Es ist ein permanenter Prozess des Reduzierens und Vereinfachens – die Reduktion auf das Wesentliche. Dabei ist die Phase, in der der Entwurf entsteht, schon essentiell. Die Landschaft hat etwas Allgemeingültiges und es ist in ihr auch immer eine Dimension des Spirituellen enthalten.

Dadurch, dass die Natur schon eine Schöpfung ist, kann man sie nicht einfach abbilden – man muss ebenfalls zum Schöpfer werden.

Schon Cézanne hat gesagt, unser Blick ist ermüdet von den vielen Fotos, die wir schon gesehen haben. Wenn wir an einem See sitzen und diesen anschauen, dann kommen uns die vorgefertigten Bilder dazwischen, die wir schon kennen. Wir sehen die Dinge – und in derselben Sekunde sehen wir auch die Vorstellung davon oder Erinnerungen von früheren Momenten.

Wenn schon Cézanne das sagte – um wieviel schlimmer ist das jetzt geworden? Was bedeutet das für Dich?

Es hat sich natürlich potenziert, wir werden von Bildern bombardiert, der Blick ist sehr müde. Der Empfänger ist viel weniger beeindruckbar von Bildern heutzutage, es ist eine Bilderflut, die uns umgibt. Deswegen ist es sehr wichtig, sich zu überlegen: Was will ich wirklich machen? Dann kann man erst hoffen, dass eine Rezeption stattfindet.

Heutzutage sind viele der Meinung, Technik wäre nicht wichtig bei der Entstehung eines Kunstwerkes. Was hältst Du davon?

Davon halte ich nicht viel. Tatsache ist, dass es auf den Akademien in den Hintergrund rückt – im Vordergrund steht mehr und mehr die Vorbereitung für das soziale Feld der Kunstszene und die Frage: Wie kann ich mein Kunstprodukt optimal vermarktbar machen? Der Künstler als Schnittpunkt einer Struktur, wo Neues geschaffen wird. Aber in der Malerei – wenn ich etwas Realismus ins Spiel bringe und auch bei der informellen Malerei – muss ich wissen, was ich mache. Wenn ich etwas ausdrücken will, ist es notwendig, dass ich mein Handwerk beherrsche.

Es ist natürlich so, dass man auch auf einer Akademie ein Autodidakt ist, aber man sieht, was die Kolleg*innen machen und lässt sich inspirieren. Jeder ist sein eigener Meister, indem er experimentiert und seinen Stil weiterentwickelt. Die Augen-Hand-Koordination ist etwas sehr Wichtiges.

Siehst Du Möglichkeiten der modernen Technik, die Du verwendest?

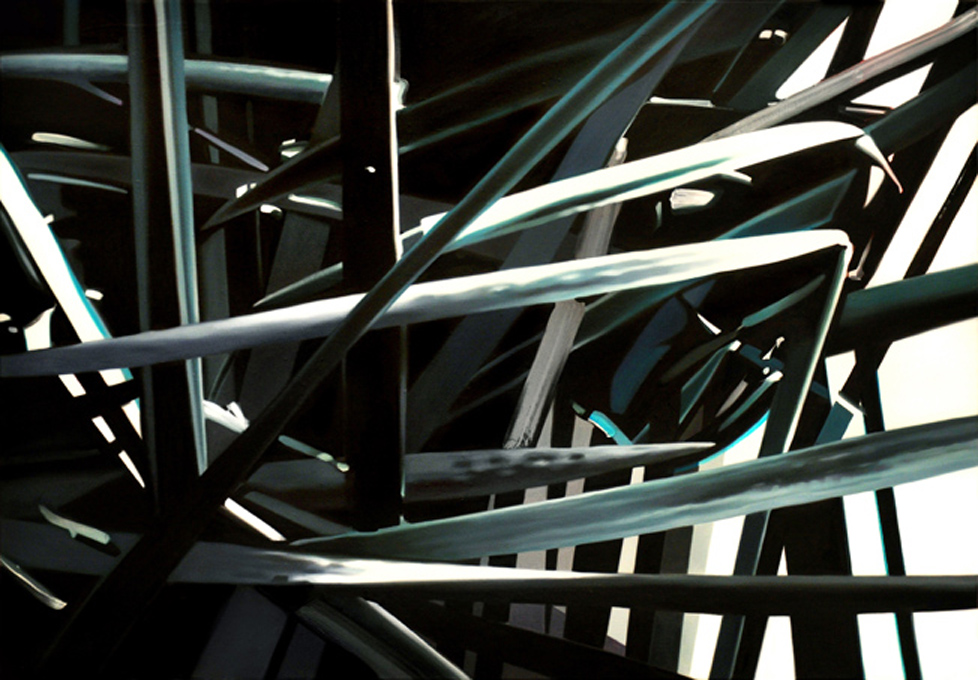

Seit etwa 15 Jahren verwende ich Photoshop bei der Konzeption und Umsetzung meiner Malerei. Viele Jahre habe ich mit Filtern gearbeitet. Bei den „Waldbildern" beispielsweise habe ich begonnen, Fotos digital zu bearbeiten, Menschen und Details zu entfernen. Das mache ich auch manchmal beim Malen selbst: Ich bearbeite Bilder, die noch nicht fertig sind, mit Photoshop, um zu sehen, ob eine Veränderung den gewünschten Effekt hätte, bevor ich das Bild wirklich verändere. Das hilft sehr, denn ich erkenne oft, dass das Bild eigentlich schon in Ordnung ist, wie es ist.

Die Bilder, die jetzt in Deinem Atelier zu sehen sind – wie bist Du auf die Motive gekommen?

Ich habe vorher erzählt, dass ich von den minimalistischen Bildern zur Landschaft gekommen bin, dann zu den Waldbildern, wo zum ersten Mal die Trennung in Vorder- und Hintergrund passiert ist. Es war meine Intention, das Drama der Existenz zu zeigen, wo dahinter der leere Raum ist. Der letzte Sprung in diese neue Phase ist durch eine private Zäsur entstanden, wo ich durch eine Trennung gezwungen wurde, loszulassen. Es hat sich zwar gleitend entwickelt, aber diese Arbeit jetzt ist klar anders. Dazwischen gab es eine Phase, wo ich mein Augenmerk auf die Fotografie gelegt habe. Diese Bipolarität zwischen Drama, wo wir als Personen gefangen sind, und der Leere, die unsere Welt umgibt – das Vakuum weist uns auf ontologische Fragen hin: Wo kommen wir her, wo gehen wir hin? Diese Nachbarschaft macht uns aus; wenn wir schlafen oder meditieren, ist die Leere gleich spürbar.

Ja, aber das macht auch Angst – diese Leere wird ja zwangsläufig mit Gedanken gefüllt, man kommt da gar nicht so einfach hin.

Die Landschaftsbilder kommen ja sanft daher, aber sie weisen auf etwas Existenzielles hin. Meine neuen Arbeiten wirken radikaler, sie sind kontrastreicher, aber sie weisen auch diese Lücken auf, die Leere schafft. Ein Bekannter von mir ist Kunsthistoriker – der hat die Arbeiten gesehen und gesagt, er müsse leider bald gehen, weil ihn das an seine Alpträume erinnert, die er nur schwer aushält.

Nehmen wir an, Du könntest zehn Jahre in die Zukunft schauen – wo würdest Du dann stehen?

Ich kann leider nicht in die Zukunft schauen und ich bin in meiner Arbeit eher stetig. Änderungen passieren erst, wenn ich selbst das Gefühl habe: Jetzt kommt nichts Neues mehr, es ist langweilig. Es gibt zwei Grundströmungen – die Kontemplation, die Leere, und der Gegenpol, das Drama, das sich aus dem persönlichen Leben ergibt. Beide stoßen Veränderungen an. Ich habe auch das Gefühl, dass ich noch nie so originär war wie jetzt.

Wie geschäftstüchtig bist Du? Wie findest Du die Galerien, wo Du ausstellst?

Die soziale Kompetenz, die Vernetzung, wird für Künstler*innen immer wichtiger. Es gibt keine großen allgemeingültigen Kunstströmungen mehr, es löst sich alles auf – technische Kenntnisse sind nicht mehr so wichtig, daher rückt der Künstler als Gesamtkunstwerk immer mehr in den Vordergrund. Ich musste sehr mühsam lernen, mich im sozialen Raum zu behaupten. Ich war früher sehr schüchtern, und das hat sich durch das Unterrichten sehr gebessert.

Das Unterrichten ist ja keine Einbahnstraße – was gewinnst Du für Dich dabei?

Um etwas weiterzugeben, muss man es wirklich hinterfragen und lernt dadurch weiter. Auch wie man etwas nicht machen sollte, kann man beim Unterrichten gut beobachten. Ebenso ist es ein interessanter Prozess, zu sehen, wie bei den Schüler*innen ankommt, was man ihnen vermitteln will.

Wo unterrichtest Du noch, außer in der Zeichenfabrik?

Seit zwanzig Jahren an der Kunst-VHS im Alsergrund und fallweise an Sommerakademien.

Du hast ein Atelier im WUK – wie bist Du dazu gekommen?

Es ist wirklich ein riesiges Gebäude, wo viele Werkstätten und Exposituren integriert sind – eine Schule, eine Kindergruppe, Seniorengruppen, Ausstellungsräume, Fotoateliers und vieles mehr. Ich war schon in der Gründungsphase dabei. Es wurde in der Ära Kreisky besetzt und ich bin zwei Jahre nach der Besetzung hineingekommen. Wir haben Pionierarbeit geleistet und mitgestaltet. Ich habe diesen Raum von Anfang an geliebt und gespürt, dass ich meine Arbeit da machen kann. Sonst wäre ich vielleicht ins Ausland gegangen und mein Leben hätte einen anderen Verlauf genommen.

Wie ist der Austausch mit den Kolleg*innen, gibt es ein gutes Klima?

Es ergeben sich oft Synergien, man vermittelt sich gegenseitig Ausstellungen. Man kann auch Kooperationen machen – sich in der Holzwerkstatt Rahmen bauen lassen, beispielsweise.

Ich weiß, dass Du auch kuratierst. Wie gehst Du da vor?

Am Anfang steht eine gute Idee, und dann bin ich offen für Zusammenarbeit. Andere Personen bringen wieder andere Ideen ein. Ich nenne das These-Antithese-Synthese: Das gemeinsame Entwickeln, trotz oder sogar durch widersprüchliche Meinungen. Es ist erwünscht, dass man permanent zu neuen Entwicklungen Stellung nimmt. Der Künstler im Elfenbeinturm ist nicht mehr aktuell. Es gibt den bürgerlichen Kunstmarkt – die andere Schiene ist Kunst im sozialen Raum, die nicht so als Ware funktioniert.

Deswegen ist es ja auch eine Form der Selbstermächtigung, sich die Deutung nicht aus der Hand nehmen zu lassen und selbst Bedeutung zu generieren.

Anerkennung kann nicht jeder Künstler über den Galeriemarkt bekommen – das schaffen eben nur fünf Prozent. Entweder sehe ich das als Möglichkeit, oder ich entscheide mich für den Frust. Wenn man früh als Künstler Anerkennung erfährt, ist die Gefahr groß, dass man sein Werk nicht weiterentwickelt, weil die Arbeiten nachgefragt werden und man dann immer dasselbe reproduziert. Wie kann ich mit Malerei mein Leben verdichten? Man kann sich präzisieren in dem, was man macht, sich ontologisch verankern – aus dem, was man denkt, Gestalt schaffen. Ich sehe es als Privileg und als Möglichkeit, sich auf das Wesentliche zu beschränken, um zu erkennen, worum es wirklich geht.

Vielen Dank für das Gespräch, es war mir ein Vergnügen!

Der Fluss

Der Fluss nimmt dich mit

auch wenn du nur am Ufer sitzt

küsse die Kiesel am Grund!

die glatten Küsten winken schläfrig

und wenn das Rollen der Steine lauter wird

und wenn die Sommersonne schon um halb vier untergeht

darfst du dich nicht wundern,

dass die stülpenden Lippen der staunenden Karpfen

ins Unendliche wachsen.....

René Herar, Der Fluss, Juni 2003